LA CAPITULACIÓN DE MONTERREY

La Cruenta Batalla contra EEUU que terminó con un acuerdo controversial

El 25 de septiembre de 1846 se firmó la capitulación que puso fin a una de las más sangrientas batallas de la guerra entre México y Estados Unidos. Solicitado por el general Pedro de Ampudia a Zachary Taylor, ese acuerdo hasta hoy produce polémica porque las fuerzas nacionales habían golpeado duramente al ejército de invasión norteamericano.

Aun antes de que se hiciera oficial, mexicanos y estadunidenses sabían que la batalla de Monterrey había llegado a su fin. Después de cuatro días de sangrientos choques de caballería, de fuego cruzado de la artillería en los distintos fuertes, de cruentos combates cuerpo a cuerpo en las calles de la ciudad, esa mañana del 25 de septiembre de 1846 había cesado el rugido de los cañones y el repiqueteo de los disparos de mosquetes. El eco de las explosiones en las altas paredes rocosas de la Sierra Madre se había disipado en el aire y Monterrey se sumergió en una frágil y tensa paz.

Ambos ejércitos habían acordado una tregua la noche anterior, ya que una gran parte de la ciudad se encontraba ocupada por las fuerzas de Zachary Taylor y sobre el fuerte del Obispado ya se veía ondear la bandera de las barras y las estrellas. Las fuerzas mexicanas, por órdenes del general Pedro de Ampudia, se concentraron alrededor de la catedral, en la plaza principal y en las calles aledañas, como última línea de defensa. Más alejado, el inexpugnable fuerte de la Ciudadela era mantenido por el ejército mexicano.

En el bosque de Santo Domingo o Nogalar, donde el ejército invasor estableció sus campamentos, a poco más de cuatro kilómetros de la ciudad regiomontana, el joven teniente Manuel Balbontín, artillero mexicano hecho prisionero durante la batalla, observó con inquietud esa mañana que “Monterrey permanecía silencioso. Desde el campamento norteamericano no se escuchaba ningún rumor de guerra”. En el fortín de la Tenería, en el oriente de la ciudad y donde Balbontín cayó prisionero, los soldados de una compañía de voluntarios de Maryland se trepaban sobre el parapeto para observar más allá de los muros. Uno de ellos dejó escrito: “Todo estaba tan quieto, que la ciudad completa parecía muerta”.

Después de cuatro días de fragorosas batallas, sólo se sentía el insoportable hedor que emanaba de los cuerpos insepultos y de aquellos que yacían, enterrados improvisadamente, bajo una ligera capa de tierra por las calles. Nadie sabía con precisión lo que ocurría, ni estaban enterados de que en una casa de la ciudad se reunían las comisiones designadas para tratar un arreglo honroso para ambas partes; incluso, el miedo que producía ese silencio hacían crecer los rumores de que todo era un ardid de guerra.

Pero justo a las diez de la mañana se escuchó el estallido de un cañón. El sobresalto fue general. Otras detonaciones de artillería se sucedieron y todos supieron que provenían de los sólidos muros de la Ciudadela. No se trataba de un nuevo ataque: los cañonazos eran el saludo de honor de las tropas que entregaban dicho fuerte, la última posición externa de la ciudad sostenida por las fuerzas mexicanas.

Defendida por ocho cañones y cerca de cuatrocientos soldados al mando del coronel José López Uraga, la Ciudadela disparó una tras otra todas sus piezas de artillería, mientras el estandarte mexicano comenzaba a ser arriado. Después, mientras marchaban en perfecto orden, con redoble de tambores y toques de clarines, las tropas de López Uraga abandonaron la Ciudadela. Entre ellas iba puñado de artilleros irlandeses, desertores del ejército norteamericano, que en los siguientes meses formarían el núcleo principal del Batallón de San Patricio.

Afuera, a un lado del camino, los soldados estadunidenses de la 2ª Brigada de Infantería formaron una valla a la evacuación. Cuando la columna marchó frente a ellos, los oficiales yanquis desenvainaron su espada y saludaron con marcialidad y respeto a los mexicanos. No obstante ese honor, en el semblante de muchos soldados mexicanos –según un testigo– se percibía “una marcada amargura por entregar su posición”.

Los mexicanos se internaron en la ciudad y los invasores tomaron posesión del fuerte mientras entonaban las notas de Yankee Doodle, la vieja balada patriótica de sus abuelos, soldados de la revolución norteamericana ocurrida en el último tercio del siglo XVIII. Izaron su bandera sobre los muros del fuerte, en medio de gritos y vivas de sus soldados, seguidos por las descargas de artillería ligera. “Ya fuera por un tratado o no –comentó orgulloso el capitán William S. Henry del 3º de Infantería–, estábamos ahora en posesión de la Ciudadela”.

Una ciudad atrapada en la guerra

La evacuación de la Ciudadela era parte de los acuerdos alcanzados por los comandantes de ambos ejércitos, los generales Pedro de Ampudia y Zachary Taylor, para dar fin a un enfrentamiento que resultó ser más cruento y violento de lo que ellos calcularon.

A pesar de que algunos oficiales estaban dispuestos a continuar la defensa, como el coronel López Uraga, la realidad era que todas las tropas estaban agotadas y exhaustas; muchas unidades llegaban al límite de sus fuerzas. Por ejemplo, el 3° Regimiento Ligero de Infantería mexicano había enfrentado los encarnizados embates en el fortín de la Tenería, y al final de la batalla, el coronel Nicolás Enciso reportó un total de 110 bajas entre sus hombres. Pero los norteamericanos habían perdido muchos más hombres. Sólo el primer día de la batalla la proporción de sus bajas cuadruplicó a las mexicanas.

En una carta privada, el mayor William Bliss, jefe del Estado Mayor del general Taylor, confesó a un amigo: “Las operaciones del día 21 fueron realizadas con un muy pesado sacrificio de hombres. 225 muertos, heridos y desaparecidos sólo en la División de Voluntarios, mientras que el 3º y 4º Regimientos de Infantería, habían sido casi destruidos”.

Pero quien realmente padeció fue la población civil. No sólo sus bienes y casas quedaron expuestos a los estragos de la guerra, sino además sufrió el terror de la indefensión en medio de los tiroteos y las bombas.

Tratando de buscar alguna salida para “las miles de víctimas ahora atrapadas en el teatro de la guerra”, el gobernador de Nuevo León, Francisco de Paula Morales, envió una carta al general Taylor en la que solicitaba “con la esperanza de su refinamiento y civilización”, que se respetaran las familias y les fuera concedido un tiempo razonable para abandonar la ciudad. Pero al comandante norteamericano poco le importaba su “refinamiento y civilización”, pues su respuesta fue tajante: negó cualquier tipo de acuerdo para evacuar a los civiles.

La violencia del combate urbano alcanzó su clímax la tarde del 23 de septiembre: a las siete de la noche abrió fuego un mortero con proyectiles explosivos de diez libras; se trataba de la única pieza de artillería pesada de los invasores. Tomando como blanco la catedral, el edificio más alto, sus proyectiles describían un alto y pronunciado arco por el cielo, a la manera de un cometa brillante, para estrellarse segundos después contra los gruesos muros y el techo de la iglesia, en pleno centro de la ciudad.

Los mexicanos respondieron con cohetes luminosos para guiar el disparo de sus cañones, con los que trataron de silenciar inútilmente al mortero. “Nunca olvidaré aquella desagradable noche –escribió un testigo–, la escena era verdaderamente terrible. Las bombas cruzándose unas a otras en el aire, el súbito destello de los cohetes, el estallido de los cañones y el repique de los mosquetes, estaban todos combinados”.

La noche del 23 Ampudia decidió poner fin a la batalla. Dictó un breve mensaje dirigido a Zachary Taylor:

"Señor General, habiendo hecho la defensa de la cual creí susceptible esta ciudad, yo he cumplido con mi deber y satisfecho ese honor [… pero] de proseguir la defensa, sólo resultaría con el dolor de la población que ya ha sufrido suficiente de las desafortunadas consecuencias de la guerra […] yo le propongo, evacuar la ciudad y su fuerte."

El emisario

Ampudia envió esta carta con su ayudante, el coronel Francisco Rosendo Moreno, quien había nacido en el territorio español de Florida –antes de 1819, cuando éste pasó a ser posesión de Estados Unidos– y hablaba muy bien inglés.

Para la madrugada del 24 de septiembre, las tropas de ambos bandos se hallaban a la expectativa, ocultos tras barricadas o en el interior de algunas casas; prácticamente frente a frente en las calles, hasta donde había avanzado o retrocedido cada fuerza. Poco después de las tres de la mañana, el silencio fue roto en el oriente de la ciudad por los toques de cornetas que solicitaban parlamento. Una pequeña partida de soldados mexicanos caminó lentamente en la oscuridad, bajo la protección de una bandera blanca: era el coronel Moreno con su escolta. Detenidos por los centinelas norteamericanos, fue llevado hasta el teniente coronel Jason Roberts del Regimiento de Kentucky, quien le proporcionó escolta y caballo para ser conducido al cuartel general en el Nogalar, en las afueras de la ciudad.

Casi al amanecer alcanzó el campamento del general Taylor. La noticia del mensaje de Ampudia provocó un gran entusiasmo en el Estado Mayor, pero el comandante norteamericano no pareció del todo complacido. A las siete de la mañana, Taylor escribió:

"Señor.- En respuesta a su proposición de evacuar la ciudad y el fuerte, con todo el personal y material de guerra, tengo que declarar que mi deber me obliga a declinar a acceder a ello. Una completa rendición de la ciudad y su cuartel, este último como prisionero de guerra, es ahora demandado. Pero tal rendición será sobre términos, ya que la valiente defensa del lugar, crédito por igual a las tropas y a la nación mexicana, me impulsan a hacer esos términos tan liberales como sea posible."

También le dijo al coronel Moreno que mantendría un cese al fuego hasta las doce del día, hora en que debería de recibir la respuesta de Ampudia en el cuartel del general William Worth, cuya división se encontraba a sólo una cuadra de la plaza principal, “sitio –agregó– al cual pronto me dirigiré”.

Al mismo tiempo, el general Worth comenzó de nuevo los combates, ignorante de la tregua acordada en el Nogalar. Con su acostumbrada agresividad, los voluntarios de Texas, al mando del legendario teniente coronel Samuel Walker, avanzaron por la calle de Iturbide (hoy Morelos hacia el poniente), tratando de tomar las casas en ambos costados. La resistencia no se hizo esperar y el tiroteo se generalizó. La artillería volvió a rugir otra vez por la ciudad. El oportuno retorno de Moreno con la respuesta de Taylor permitió a Ampudia dar un nuevo paso. Envió a Moreno al cuartel del general Worth para solicitar una entrevista personal con el comandante en jefe norteamericano.

Sin embargo, la tarea del mensajero resultaba en extremo peligrosa: tendría que cruzar la línea de fuego en las calles al poniente del centro de Monterrey, ocupadas por los violentos voluntarios de Texas, siempre deseosos de cobrarse viejas cuentas por los diez últimos años de conflictos en la frontera, tras su separación de México.

Como a las diez de la mañana, los clarines solicitaban de nuevo una tregua. Los disparos cesaron. El coronel Moreno cruzó la calle Iturbide con la bandera blanca y pronto se encontró rodeado de texanos. Uno de ellos le apuntó su rifle dispuesto a hacer fuego, pero de inmediato un oficial yanqui lo detuvo:

—¡Soldado!, ¿que usted no reconoce el toque de parlamento cuando es sonado? —le espetó.

—No —contestó el gigante texano—. No cuando estoy frente a ese hombre.

Y es que el texano había sido hecho prisionero cuatro años antes, durante una incursión a Mier, Tamaulipas, por el coronel Moreno. Detenido por sus compañeros, el soldado alejó no sin antes gritar injurias e insultos contra el oficial mexicano.

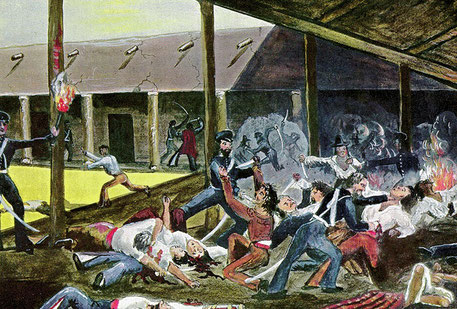

Después de este punto, muchos soldados estadounidenses actuaron de manera salvaje en la ciudad capturada, incluso contra la población civil de Monterrey, especialmente los voluntarios de Texas conocidos como Texas Rangers. Corrieron a saquear y quemar casas, violando mujeres y matando a familias enteras. Taylor admitió las atrocidades cometidas por sus hombres, pero no tomó ninguna medida para castigarlos.

Después de la ocupación, el ejército estadounidense cometió crímenes de guerra en la ciudad, que en muchos casos no fueron reportados, o que se mantuvieron ocultos por las autoridades locales por temor a represalias. Entre los disturbios más recordados se cuenta el reportado por el Houston Telegraph and Register el 4 de enero de 1847, cuando voluntarios de Texas culparon a los mexicanos de asesinar a varios de sus compañeros en Monterrey. En consecuencia, los estadounidenses comenzaron a disparar a todos los civiles que encontraban. El diario, citando a fuentes del ejército, informó que mataron a más de cincuenta civiles de Monterrey. Similares actos de violencia se registraron en otras villas tomadas, como Marín, Apodaca y otras entre el Río Bravo y Monterrey. En la mayoría de los casos perpetrados por los Texas Rangers.

Antes y después de la ocupación estadounidense, una gran cantidad de civiles abandonaron la ciudad. En respuesta a la ocupación se presentó el surgimiento de grupos de guerrilla locales, como los líderados por Antonio Canales Rosillo y José Urrea, este último ampliamente repudiado por los texanos debido a su participación en las campañas de la guerra de Texas diez años atrás.

El ejército invasor mantuvo ocupada la ciudad hasta su retirada el 18 de junio de 1848.

Esta publicación sólo es un extracto del artículo “La capitulación de Monterrey” de los autores Ahmed Valtier y Pablo Ramos, que se publicó íntegramente en Relatos e Historias en México.